近日,我校藥學與食品工程學院藥用分子精準合成與優化團隊張祥志課題組聯合暨南大學陳國棟教授、王永恒教授團隊再次在國際頂級期刊《ACS Catalysis》發表了題為“Remote Stereocontrol in C6-Functionalization of Indoles via Synergistic Ion-Pair Catalysis”的研究論文。

在合成藥物化學領域中,實現復雜分子的遠程立體控制是合成高價值手性藥物的關鍵挑戰。吲哚作為重要的藥效團,對其高效、立體選擇性官能團化的修飾,對于合成獲得結構新穎、活性獨特的候選藥物及天然產物衍生物具有重大意義。然而,相較于易于修飾的C3、C2和N1位點,吲哚C6位點因其固有的低反應活性及與吡咯氮原子的遠程空間距離,導致立體選擇性控制尤為困難,相關研究相對滯后。

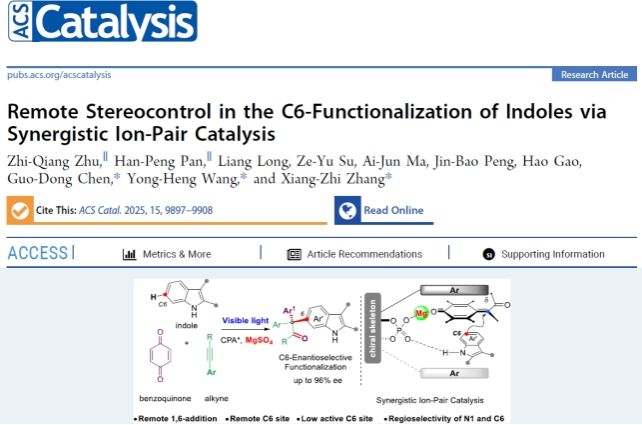

針對這一瓶頸問題,我院張祥志課題組開發了一種新合成策略:協同離子對雙催化實現可見光誘導的吲哚C6直接不對稱官能團化。該策略利用手性磷酸/硫酸鎂協同的雙催化體系,成功克服了遠程立體控制難題,實現了C6官能團化反應。反應歷程涉及芳基炔烴、苯醌與吲哚參與的炔烴-羰基復分解/1,6-加成過程。該策略以簡單易得的原料為基礎,高效合成了一系列在C6位具有非環全碳季碳手性中心的吲哚衍生物。通過控制實驗與DFT計算研究發現硫酸鎂在反應中的發揮多重作用:它不僅顯著促進了關鍵反應前體的形成(結合自由能:-68.5 kcal/mol,表明其即使在低濃度下也能與反應物組分發生強結合),極大提升反應效率;同時還促進了對醌甲基化物中間體的芳環與吲哚環之間的平行π-π堆積相互作用,協同提高了反應活性和立體選擇性。

此外,所得的C6位具有非環全碳季碳手性中心的吲哚衍生物可通過簡單的后期衍生化,可快速合成一系列含有全碳季碳手性中心且結構多樣且的化合物。初步活性篩選顯示,部分產物表現出顯著的腫瘤細胞抑制活性,凸顯了該策略在在藥物研發領域的應用潛力。

該工作DFT計算部分得到暨南大學陳國棟教授、王永恒教授的支持。五邑大學研究生朱志強,潘漢鵬為該論文的第一作者,五邑大學張祥志、暨南大學陳國棟教授、王永恒教授為通訊作者,五邑大學為論文的第一作者單位。該研究得到了國家自然科學基金、廣東省教育廳和五邑大學等的經費資助。

《ACS Catalysis》是美國化學會(ACS)旗艦刊物,最新影響因子為11.7。該期刊報道化學學科原創性研究成果,致力于為化學領域研究人員的學術觀點和學術信息交流提供一個國際化、高質量的學術交流期刊平臺。(文/圖 藥學與食品工程學院)